您好,很高兴回答您的问题。“夺血者无汗”与“夺汗者无血”出自《黄帝内经•营卫生会篇》,这句话讲述的核心内容是血汗同源理论,通俗讲,血与汗的形成主要是人体的津液水分的参与,血液不足或津液丢失过多,人体的体液损伤严重,就会出现出汗减少,皮肤干燥,口唇干裂的表现,同时,如果血液内部受寒邪侵袭,寒性收引凝滞血脉,血液被郁夺,也可表现为不爱出汗,这都是常见的夺血者无汗,临床上,也有许多慢性失血的患者不易出汗,表现为头晕心悸,身体消瘦,皮肤干燥脱皮,无汗或少汗。

夫血之与气。异名同类。何谓也。岐伯答曰。营卫者。精气也。血者。神气也。故血之与气。异名同类焉。故夺血者无汗。夺汗者无血——《黄帝内经•营卫生会篇》

若大量的汗出或者剧烈呕吐,腹泻,人体的体液津液短时间时间损失过多,血液内的津液不足可引起血虚表现,如心悸头晕,乏力气短,这就是夺汗者无血的问题。请注意,夺汗的汗并不特指汗液,津液除了经过汗液排出过多外,经呕吐腹泻也包含在夺汗的概念之中。我在临床上遇到许多胃肠感冒,出现急性大量的呕吐腹泻,而后多伴随心悸头晕,手足麻木的血不足的表现,接下来,朱大夫结合中医理论,为您做血汗之间的准确解答。

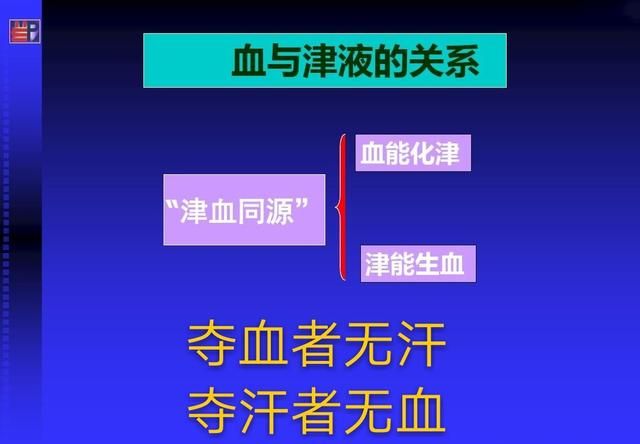

★夺汗与夺血的基础是血汗同源

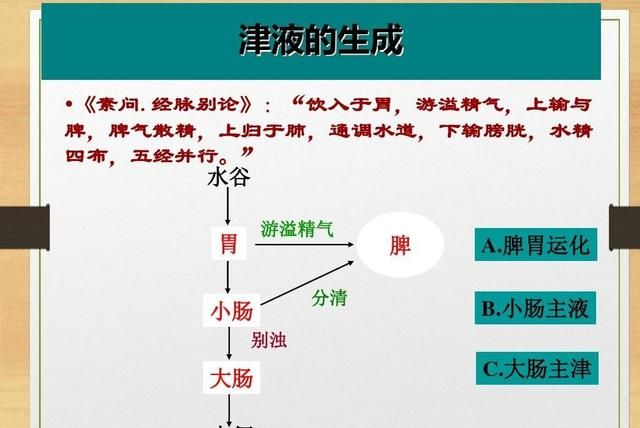

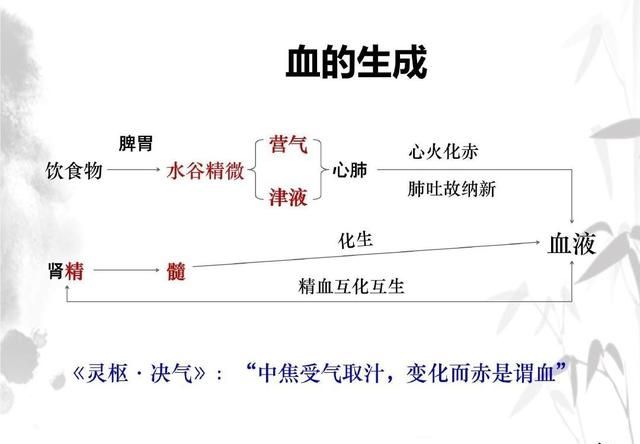

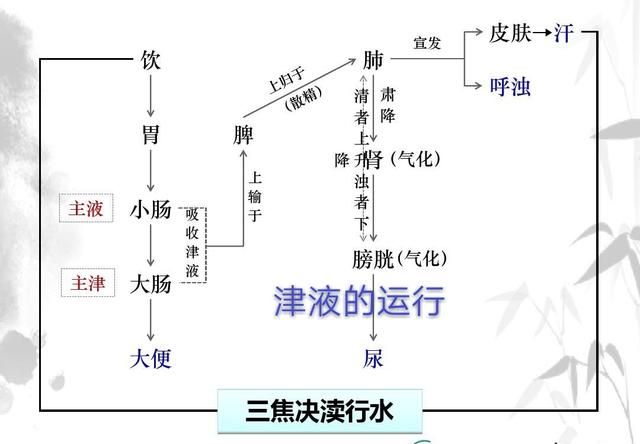

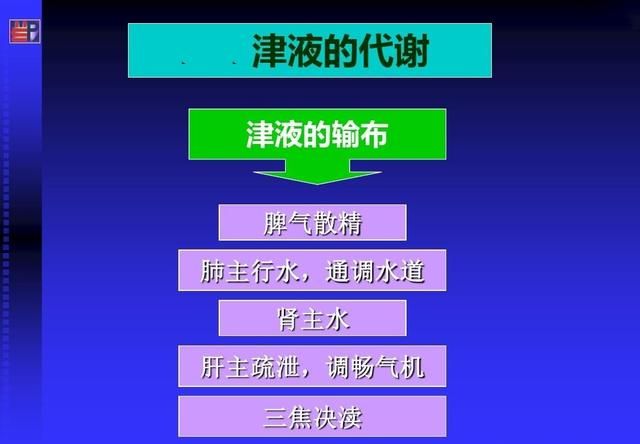

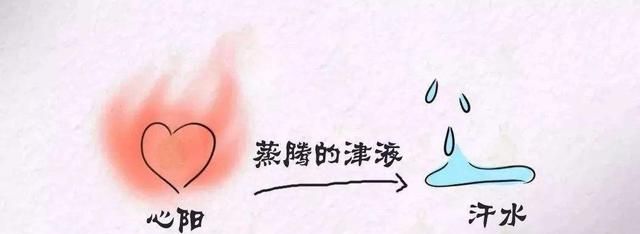

血液与汗液均是人体的津液和体液,来源于日常的食物和饮水,统称为“饮食水谷”,水谷进入脾胃后,食物和水液是呈现出混合在一起食糜状态,胃是储存津液的脏器,脾主运化升清,将津液水分向上输送到心肺,输送到心的津液是沿着血脉内运输的,经心阳化赤变成血液,循环周身。心的阳气蒸腾血液的津液是形成汗液的关键步骤,所以《内经》说“汗为心之液”。中焦受气取汁变化而赤,是谓血——《黄帝内经》

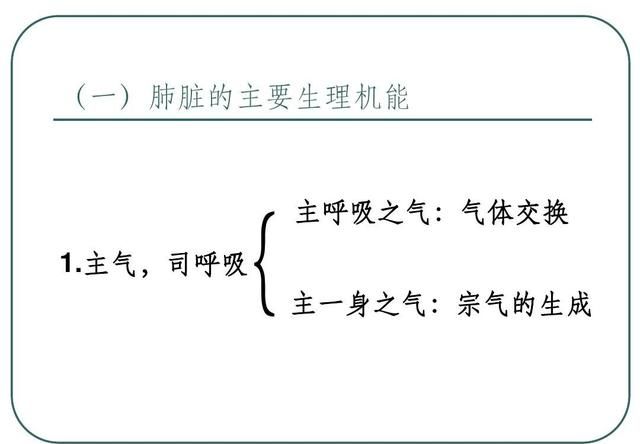

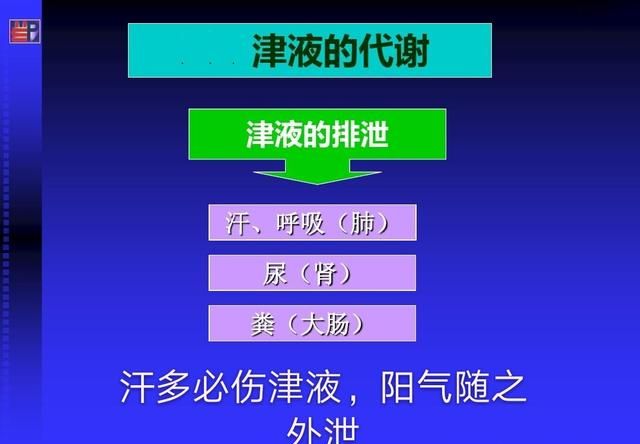

脾升发的津液至肺后,经肺气的宣发布散全身,营养肌肉,组织。同时,血脉内部的血液成分中的津液,也可流经全身滋润濡养人体,这部分津液是形成汗液的基础。肺气除了宣发津液外,还可宣发保卫人体的卫气,卫气出自下焦的膀胱与肾,膀胱为水腑,储藏津液,肾阳蒸腾膀胱的津液,形成气态,循三焦上升至肺,再由肺气宣发巡行在人体的皮毛体表,具有温养皮肤肌肉,调节毛孔开合的作用,卫气在皮毛部位在蒸腾肺气宣发的津液和血脉内的津液,就可形成汗液。由于津液属阴,卫气属阳,所以《内经》说“阳加于阴谓之汗”。

脾升发的津液至肺后,经肺气的宣发布散全身,营养肌肉,组织。同时,血脉内部的血液成分中的津液,也可流经全身滋润濡养人体,这部分津液是形成汗液的基础。肺气除了宣发津液外,还可宣发保卫人体的卫气,卫气出自下焦的膀胱与肾,膀胱为水腑,储藏津液,肾阳蒸腾膀胱的津液,形成气态,循三焦上升至肺,再由肺气宣发巡行在人体的皮毛体表,具有温养皮肤肌肉,调节毛孔开合的作用,卫气在皮毛部位在蒸腾肺气宣发的津液和血脉内的津液,就可形成汗液。由于津液属阴,卫气属阳,所以《内经》说“阳加于阴谓之汗”。中焦亦并胃中,出上焦之后,此所受气者,泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉乃化而为血,以奉生身,莫贵于此——《黄帝内经》

上述过程就是血汗同源的理论。津液体液充足是汗液形成的物质基础,体表卫气是汗液排出的物质条件。津液的充足又需要脾胃功能正常,体表卫气的功能强健与否,又与心肺阳气息息相关。若脾胃虚弱,津液不能升清,可出现血液生成不足,从而引起汗液减少,皮肤干燥,发生夺血者无汗。心肺阳气不足,体表卫气虚弱,汗液排泄过多,又可出现血液不足,导致夺汗者无血。

上述过程就是血汗同源的理论。津液体液充足是汗液形成的物质基础,体表卫气是汗液排出的物质条件。津液的充足又需要脾胃功能正常,体表卫气的功能强健与否,又与心肺阳气息息相关。若脾胃虚弱,津液不能升清,可出现血液生成不足,从而引起汗液减少,皮肤干燥,发生夺血者无汗。心肺阳气不足,体表卫气虚弱,汗液排泄过多,又可出现血液不足,导致夺汗者无血。汗出虽由卫气不固,胃中之津液外泄,而实关乎脏腑之蒸发使然。心之阳不能外卫而为固,则自汗出,包络之火蒸发也——《张氏医通》

★夺血者无汗和夺汗者无血的病证指导

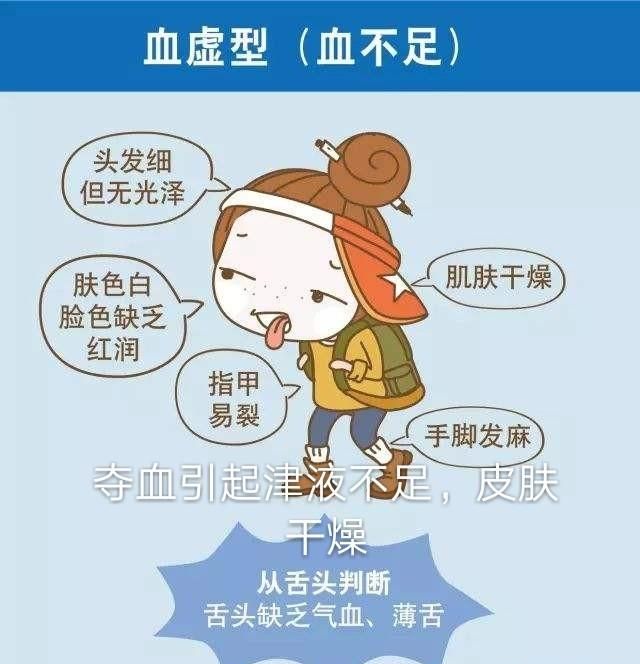

①夺血者无汗的病证指导:夺血可理解为血的不足(血虚),血虚发生的原因多见于脾胃虚弱,运化水谷精微的能力不足,同时,脾的升清作用下降,不能将津液精微营养上送于心,继发出心血不足,此时就形成了“夺血表现”,多见于先天不足,后天饮食不当,思虑过度,熬夜劳累等诱因刺激而引发,此外,慢性失血也是导致夺血的常见病因,如慢性胃肠道出血,女子功能性子宫出血等。血虚表现以心悸头晕,手足麻木,眼干眼涩,乏力胸闷,舌淡脉细为主。夺血之后津液不足,不能滋润濡养皮肤肌肉,表现为无汗,皮肤干燥,脱皮瘙痒。汗者.阳分之水.血者.阴分之液.阴与阳原无间隔.血与水本不相离.故汗出过多则伤血.下后亡津液则伤血——《血证论》

患者发生夺血和血虚时,由于身体的气血不足,容易感受风寒邪气,寒邪趁血脉空虚而侵入,收涩血脉,凝滞气血,闭塞毛孔,加重了无汗,不出汗的症状,尤其是出现感冒外感风寒时,表现为极不容易出汗,请注意,此时血液津液不足,要谨慎的使用发汗的药物。正常外感风寒的问题需要采取解表发汗的治疗方法,但夺血的病证出现时,强制发汗可造成血液津液更加亏损不足,卫表的阳气随之外泄,引起周身震颤,寒战,甚至抽搐。

患者发生夺血和血虚时,由于身体的气血不足,容易感受风寒邪气,寒邪趁血脉空虚而侵入,收涩血脉,凝滞气血,闭塞毛孔,加重了无汗,不出汗的症状,尤其是出现感冒外感风寒时,表现为极不容易出汗,请注意,此时血液津液不足,要谨慎的使用发汗的药物。正常外感风寒的问题需要采取解表发汗的治疗方法,但夺血的病证出现时,强制发汗可造成血液津液更加亏损不足,卫表的阳气随之外泄,引起周身震颤,寒战,甚至抽搐。亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振——《伤寒论》

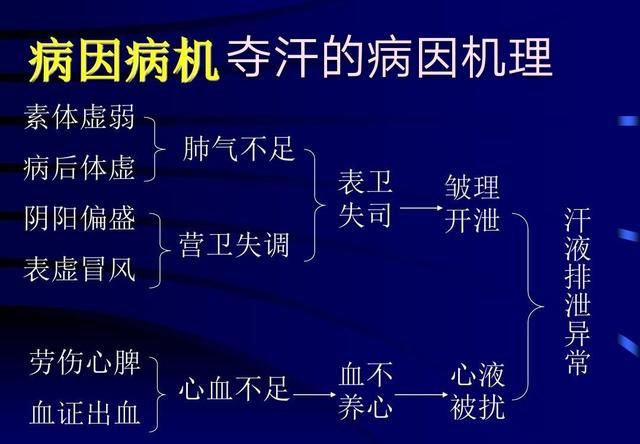

②夺汗者无血的病证指导:夺汗可以理解为夺津液,包括大量的出汗,剧烈的呕吐腹泻,引起人体津液体液大量丢失,血液内的津液也出现不足虚弱的表现。如大量出汗,腹泻出现心悸头晕,乏力手足麻木等血虚表现,中医理论的大量出汗,剧烈腹泻呕吐可由阳气不足,体表卫气不固或外感寒湿邪气,脾胃升降失调而引起,汗为心之液,过量出汗,不仅损失血液津液,还可损伤心阳,引起严重的喘憋心悸,手足不温的表现。所以夺汗者无血的关键要辨别夺汗的发生原因,血虚表现是夺汗的继发问题。

②夺汗者无血的病证指导:夺汗可以理解为夺津液,包括大量的出汗,剧烈的呕吐腹泻,引起人体津液体液大量丢失,血液内的津液也出现不足虚弱的表现。如大量出汗,腹泻出现心悸头晕,乏力手足麻木等血虚表现,中医理论的大量出汗,剧烈腹泻呕吐可由阳气不足,体表卫气不固或外感寒湿邪气,脾胃升降失调而引起,汗为心之液,过量出汗,不仅损失血液津液,还可损伤心阳,引起严重的喘憋心悸,手足不温的表现。所以夺汗者无血的关键要辨别夺汗的发生原因,血虚表现是夺汗的继发问题。汗者,水也,肾之所主也。内藏则为液,上升则为津,下降则为尿,外泄则为汗。而所以外泄,则火之所蒸发也。火属心,故谓汗为心之液——《医碥》

夺汗属丢失津液,注意辨别发生原因,针对性治疗是关键,阳气不足时采取大补元气,温阳固表的办法来固涩津液,外感寒湿则散寒除湿为主,注意,夺汗造成的血虚,补血不是主要的调治方法,补益津液解决了夺汗的病理改变,无血的问题就迎刃而解了。值得注意的是大量出汗多见于临床上的甲亢,肺结核,风湿热等疾病,必要时可请专业医生给予诊断。

夺汗属丢失津液,注意辨别发生原因,针对性治疗是关键,阳气不足时采取大补元气,温阳固表的办法来固涩津液,外感寒湿则散寒除湿为主,注意,夺汗造成的血虚,补血不是主要的调治方法,补益津液解决了夺汗的病理改变,无血的问题就迎刃而解了。值得注意的是大量出汗多见于临床上的甲亢,肺结核,风湿热等疾病,必要时可请专业医生给予诊断。

★总结

夺血者无汗是血液生成和丢失过多引起的血虚问题,亦可表现为外感风寒凝滞血脉,或血瘀血行不畅津液不能外达,导致无汗,皮肤干燥等表现。夺汗者无血是津液丢失过多,血液中津液成分减少,引起血虚问题。二者互为因果,夺血与夺汗是经典的中医学理论,依据主要体现在血汗同源,津血同源,临床上,掌握脾胃运化气血,升腾津液的血汗运行的核心动力,以及心肺阳气布散津液转化血液的生理功能,所以,要注意是否伴有脾胃,心,肺,肾等脏腑失调,引起的津液不足和血液亏损问题。例如慢性失血的病人,确实存在津液不足的表现,治疗时注意不可强发其汗,以免引起严重后果;大量的丢失津液水分,易出现血虚血少的反应,治疗时以补益津液为主,津液充足血虚就会得到改善。

最后,希望我的回答对您有帮助。

备注:大家好,我是中医朱旭阳,尽量用易懂的文字解释中医理论,文中参考了中医文献,结合个人经验和观点,图片来源于网络。

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。